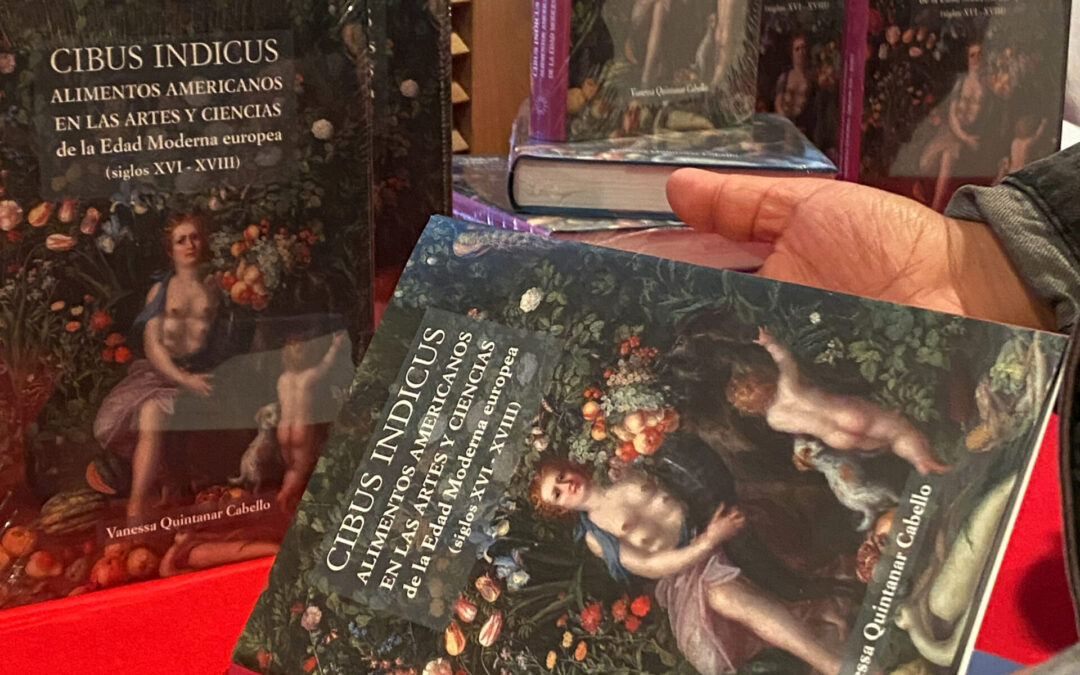

La interdisciplinariedad es la característica que más destacan quienes hablan del nuevo libro de la investigadora Vanessa Quintanar, Cibus Indicus. Alimentos americanos en las artes y ciencias de la Edad Moderna europea (siglos XVI-XVIII). Así lo destacaron en la presentación en Madrid sus dos co-tutores de la tesis doctoral de la que parte la obra —Matteo Mancini y Miguel Ángel Puig-Samper— y la investigadora Carmen Simón Palmer, quien definió este libro ilustrado como una «enciclopedia». En este trabajo se unen ciencia, arte, historia, literatura y gastronomía para ofrecer un libro de historia cultural a través del que se comprende cómo fueron incorporándose a la dieta europea los alimentos americanos y cómo se fueron introduciendo en las ideas de aquella sociedad.

Presentación del libro ‘Cibus Indicus. Alimentos americanos en las artes y ciencias de la Edad Moderna europea (siglos XVI-XVIII)’ de la investigadora Vanessa Quintanar en la Casa de México en Madrid. Foto: Ari Acosta.

La autora, quien también es profesora del Master de Comunicación y Periodismo Gastronómico de The Foodie Studies, comentó en su clase de este año que la semilla de esta investigación fue precisamente apreciar «el mal uso que se hacía de las obras de arte dentro de estas obras literarias sobre la alimentación». Ofreció como ejemplo el cuadro de ‘Vieja friendo huevos’ de Velázquez, del que se habla mucho en este tipo de literatura gastronómica, pero nunca nadie ha destacado que es la primera representación del ají.

La investigación de Vanessa Quintanar se caracteriza por utilizar además del arte otras fuentes como la literatura, los libros de cuentas de Doña Juana, los recetarios, libros de historia y obras científicas de la época en un ejercicio contemporáneo de estudios interdisciplinares gastronómicos o food studies cómo se fueron introduciendo estos alimentos por grupos sociales a través de jardines, despensas y mesas de la sociedad europea entre el siglo XVI y el XVIII.

Vanessa Quintanar en su clase sobre La alimentación en el Arte en el XI Master de Comunicación y Periodismo Gastronómico de The Foodie Studies.

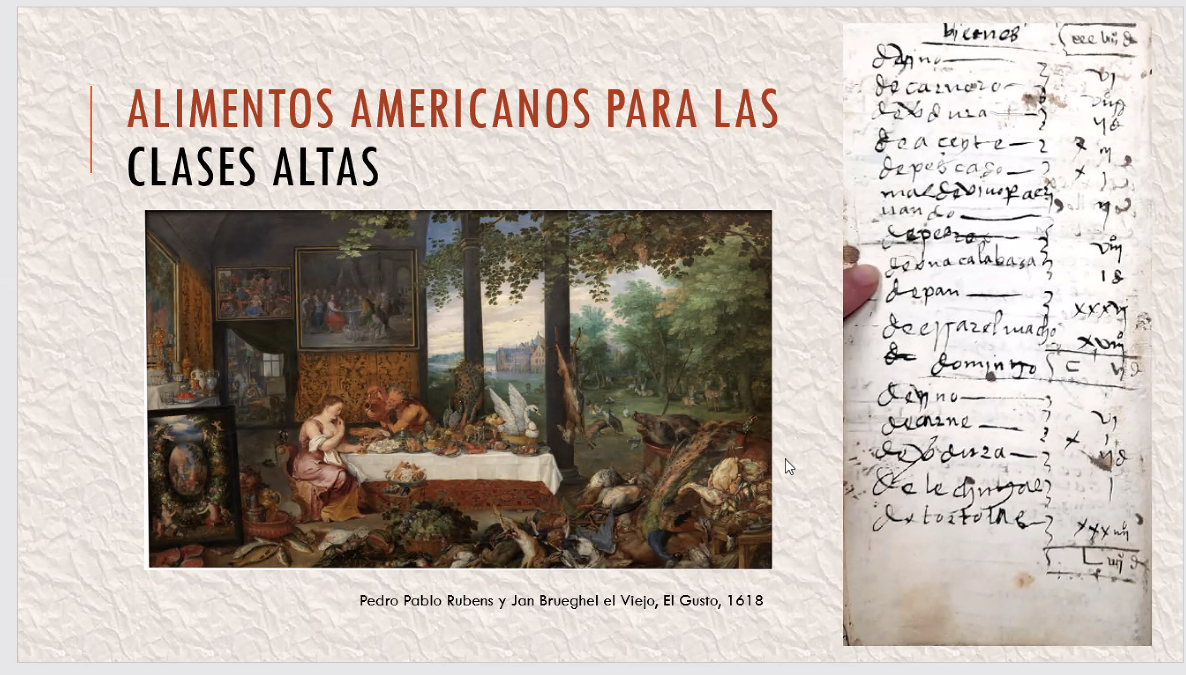

El pavo, la batata, la piña y el cacao entraron a través de la clase alta bien por su rareza o por sus connotaciones y solo la calabaza estuvo tanto en las mesas ricas como en las humildes, según Quintanar, quien descubrió que en los libros de cuentas de Doña Juana aparecía de forma habitual.

La calabaza se usaba para rellenos de tortas, platos dulces y durante la cuaresma era sustituto de la carne, pero el pavo estaba destinado a momentos especiales para las mesas nobles y se acompañaba de una salsa blanca o real con 15 ingredientes, a cada cual más caro. En el caso del chocolate se convierte incluso en un ritual ligado a un tipo de vajilla, mientras que la batata era una exquisitez que se consumía en forma de conserva dulce.

Los ingredientes americanos que se destinaron a las clases populares en estos primeros siglos fueron el tomate, patata, pimiento y el maíz, que a partir del siglo XIX se generalizan en la gastronomía europea.

Comprender el flujo de entrada de estos nuevos ingredientes, que sin embargo ahora son considerados parte de la gastronomía propia europea, permite también, según comentó la autora, entender lo que ocurre en la actualidad con la popularización del consumo en europea de ingredientes como el aguacate vinculado a valores saludables y estéticos, mientras que otros productos como la yuca o el plátano macho no han corrido la misma suerte.

Si quieres saber más sobre la investigación gastronómica o food studies y su estudio en nuestro Master de Comunicación y Periodismo Gastronómico escríbenos a info@thefoodiestudies.com

Imagen de la presentación en clase del Master de Comunicación y Periodismo Gastronómico de Vanessa Quintanar con una de las notas de compra de Doña Juana en la que aparece «calabaza».