Reseña para el I Congreso de Comunicación y Periodismo Gastronómicos sobre Gastronomía de la Escasez

Por Lakshmi Aguirre

“Quien se interna en el huevo,

quien ve más que la superficie del huevo,

está queriendo otra cosa: está con hambre”.

Clarice Lispector, El huevo y la gallina

Llevo la yema del dedo índice a las migas de pan que quedan en el plato. Presiono suavemente. Viajan en él hasta mi boca, que busca todo el sabor del pan crujiente en apenas tres asomos de pan. Es una manía. Quizá más un ritual que llevo a cabo ya de manera inconsciente. Si alguien me viera hacerlo pensaría que no soy sino una maleducada rebañando el plato con los dedos y chupándolos después. Pero es que los destellos infantiles no entienden de protocolos. Y qué bien sabía la masa de las croquetas si la hurtabas del cazo.

Es un secreto ridículo. Un pequeño placer. Soy consciente de la yema, del índice, de las migas, mi boca y el sabor de lo que ya no es pero que sigue existiendo en forma de cadáver minúsculo y exquisito. Es una especie de atraco entrañable, algo penoso, como al chaval al que le pillan saliendo de un supermercado con una bola de chicle. Ni un atisbo de Frankenheimer o Mamet en una de sus películas de los 90. Todas mis huellas dactilares en el plato.

El ritual de Mary Frances Kennedy Fisher era un gajo de mandarina en un radiador. La escritora pelaba con detenimiento la mandarina. Separaba cada gajo y retiraba los hilos blanquecinos que quedaban en el centro de la media luna. Colocaba un trozo de papel de periódico sobre el radiador -en Estrasburgo ella prefería el L’Ami Du Peuple porque había comprobado que la tinta de ese diario no se corría- y dejaba que el calor fuera hinchando esa sección de mandarina con la suavidad de un aliento durante horas.

Me imagino el disfrute de esa espera, de esa promesa cítrica que está por llegar.

Cuando volvía de sus quehaceres, sacaba el gajo a la nieve que quedaba en el alféizar de la ventana y el gajo se congelaba. Y le ofrecía su piel crujiente y su estallido helado de pulpa. El aroma de la mandarina y el Rin y la ventana de un hostal en Estrasburgo.

“El placer que me dan es sutil, voluptuoso y totalmente inexplicable” escribe Fisher en Sírvase de inmediato, su primer libro. Todavía no había conocido la guerra, pero ya sorteaba la trampa de subestimar lo sencillo.

Sería más tarde, en una Norteamérica que establecía cartillas de racionamiento y anclaba flotas mercantes, cuando esa sencillez tomó todo el protagonismo. El eco de la II Guerra Mundial entraba en las cocinas estadounidenses y reverberaba en los huecos de las despensas domésticas. Y MFK Fisher, esa mujer de clase media que ya había avistado el lobo en Europa, decidió escribir un manual para una clase media que sentía por primera vez un hambre desconocida. Y le dio las instrucciones para cocinar al lobo en caso de que fuera necesario.

El milagro de una vichyssoise

Cómo cocinar un lobo se deshoja como puede hacerlo un hojaldre. Un recetario sobre una capa crujiente de guía práctica de supervivencia: cómo ahorrar recursos al asar varios platos en una misma hornada, cómo elaborar jabón, cómo conservar eficientemente los alimentos –la carne mantiene mejor su sabor si no se guarda en su propio envoltorio (primera noticia, de éstas he tenido muchas con Fisher)-.

Una tercera, cuarta, quinta capa de libro de historia, de novela, de ensayo. En ellas el recetario se mezcla con lo autobiográfico, lo histórico, económico, antropológico, psicológico y filosófico: “Puede que una de las cosas más íntimas del mundo sea un huevo antes de abrirse”, escribió, probablemente entre cocción y cocción, como quien se quita una pelusa del abrigo.

Y en el centro del libro, donde la mantequilla se ha acumulado un poco y el bocado es más jugoso, se asoma un contundente alegato por el placer: “La búsqueda de la almendra en el interior de la cáscara, el bocado del pan hecho a conciencia, el suave aroma de la manzana asada a fuego lento”, escribiría Fisher, “a todo ello debemos aferrarnos, en tiempos de paz o de guerra, si queremos seguir comiendo para vivir”.

Encajar el placer en una gastronomía de la escasez es una magia corriente que pocos sabemos utilizar. La tarea es más difícil, si cabe, en una época en la que consideramos el disfrute moralmente reprochable y una amenaza hacia el concepto mismo de crisis. Yo misma, que me regodeo en las migajas con la misma satisfacción que en un restaurante gastronómico, me avergüenzo ahora de lo segundo. Habitamos categorías y en la categoría de las crisis no hay espacio para el deleite.

Sin embargo, negar esa necesidad sería como negar algo que está tan arraigado en nosotros como es la búsqueda de la belleza. Y en un escenario crítico, hasta una vichyssoise puede obrar milagros: “Consigue incluso que los ancianos y jóvenes urbanitas olviden la época en la que viven y se pongan cómodos, se refresquen y se tranquilicen durante un par de minutos”. Un par de minutos, una eternidad en un estado de alarma.

Un lobo, dos lobos, tres lobos

Son muchos los lobos que nos acechan, muchos los apetitos que nos acucian: el contundente que reúne el vacío en sí mismo; el que se intuye en el estómago -a veces en la garganta- y tiene algo de sensual como una promesa por cumplirse; el condicionado, que reverbera en los huecos que dejan las cosas pérdidas -también el miedo- y que tiene forma de consuelo, de automedicación.

En Cómo cocinar un lobo MFK Fisher atiende a todas las hambres sin despegarse del suelo, sin dejar de pisar esos EEUU que hipotecaban soldados y recursos durante la guerra, y sin dejar al mismo tiempo de sobrevolar el que había sido su cielo gastronómico: Dijon. La supervivencia es para ella una “cuestión de cabeza y de corazón”.

Es curiosa la naturalidad con la que se transita de un estado a otro. Ayer Fisher disfrutaba del vino de La Borgoña en las terrazas de Francia; hoy bate restos de pan de ayer con dos huevos para que parezca que son cuatro. Y lo hace desde el más absoluto respeto hacia esa tortilla: “No hay despreocupación más vergonzosa que la que se refiere a los alimentos que tomamos para subsistir. Si existimos sin reflexionar y sin dar las gracias por nada dejamos de ser humanos para convertirnos en bestias”, escribe.

Así, en Cómo cocinar un lobo el placer está muy relacionado con la dignidad tanto de los alimentos como de quienes los preparan. “Cocinar te hace sentir noble y valiente”, dejó dicho. La clase media para la que escribe, de la que ella misma forma parte, no había sobrevivido lo suficiente y ahora sentiría el orgullo de haberlo logrado.

“Tenemos que cambiar”, sentencia en el libro. “Si los expertos no pueden echarnos una mano nos tocará resolverlo a nosotros. Tendremos que establecer nuestro propio equilibrio partiendo de lo que hemos aprendido, y además, para variar, siguiendo nuestras propias ideas”. El mensaje sigue rebotando hoy en nuestras paredes.

Si algo se aprende de la lectura de este libro es que practicar la gastronomía de la escasez requiere de consciencia, de práctica y de adaptación. Y admitámoslo, en esto, como en 1942, estamos todavía bastante desentrenados. Durante la crisis del coronavirus he visto a muchos plantarse ante una nevera a rebosar sin saber qué hacer de comer. No quiero imaginármelos ante una nevera vacía sin posibilidad de hacer una llamada de teléfono al restaurante de turno.

Por eso este libro sigue teniendo tanta pertinencia hoy como entonces. El hambre no entiende de interludios. Tampoco el acto de comer en el que Fisher encuentra siempre una experiencia universal que nos une. El lobo podría ser una alegoría del hambre -también universal-. Sin embargo, lectura tras lectura, ese lobo acaba acaparando todo aquello que no está en nuestras manos, lo que nos asusta, lo que nos amenaza en su forma más física o más etérea. Como ahora.

Cómo cocinar un lobo es, sobre todo, un manual para desenvolvernos en tiempos de incertidumbre.

Estoy llena

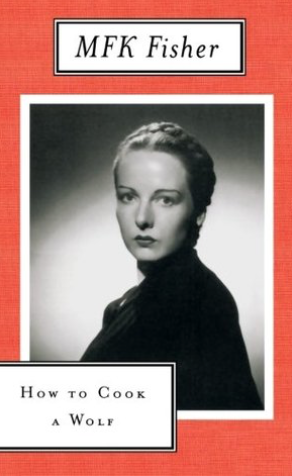

Hay una fotografía de Mary Frances Kennedy Fisher que me resulta más significativa que cualquiera de esas que la muestran frente a una máquina de escribir o con una sartén en la mano. Me fijo en ella: descansa en el respaldo de una hamaca, los brazos lacios encima de su cabeza, con esa postura satisfecha de quien ha terminado una tarea difícil de acometer. En su regazo una servilleta usada. Ante ella, una mesa llena de platos vacíos y cubiertos desordenados que comparte con lo que parecen ser dos niñas -apenas se ven sus brazos-. Lleva un vestido apuntalado de flores que llama a la Provenza, su Provenza.

Fisher mira a la cámara directamente, complacida, saciada.

Pienso en que tenía la misma expresión cuando mordía la mandarina y hacía estallar su pulpa y veía Estrasburgo por la ventana. Seguro que es la misma que se dibuja en mí cuando hurto una, dos, tres migas del plato de otro y me las llevo a la boca.

Sin embargo, hay algo turbador en la imagen, en toda esa satisfacción de sobremesa, en ese rotundo ‘yo gastronómico’ que se desparrama en blanco y negro. Y es saber que MFK Fisher te está mirando. Porque ella, ante una mesa, era capaz de hacer visibles todas las aristas que nos explican.